Наталья Ласкина

филолог, преподаватель зарубежной литературы

Сто лет назад началась одна история, которой самое место в голливудском байопике, если бы главного героя не окружал слишком плотный ореол «высоколобой» культуры. Немножко критик, немножко переводчик, иногда журналист, вечно больной вечный мальчик с репутацией милого неудачника напечатал за свой счёт толстую книгу под названием «В сторону Свана», пояснив и без того скептически настроенным издателям, что это только первый том большого романа. Пока будут выходить (уже за деньги модного парижского издателя) остальные тома, начнётся и закончится война, развалится на куски старая Европа, скончается автор, роман же займёт своё место в пантеоне великих книг задолго до того, как читатели узнают, чем он заканчивается.

В России по стечению случайностей Пруст, в отличие от Джойса и Кафки, до сих пор не входит в джентльменский список стандартного сноба: никто не стесняется сказать, что не читал «В поисках утраченного времени» или читал только первую книгу. Даже у самых что ни на есть интеллектуалов уже лет двадцать как вполне себе принято читать лекции Мамардашвили о Прусте, не читая самого Пруста (что многое объясняет в современных русских интеллектуалах).

В семидесятые было проще отсюда не заметить столетний юбилей Пруста, который французы отметили почти в том же духе, что мы столетие смерти Пушкина. В 2021 году Прусту исполнится сто пятьдесят, в 22-м будет столетняя годовщина смерти, и уж на этот раз два года постоянных напоминаний в западной прессе как-нибудь да отразятся на нашей. Может, и «Азбука» продвинется ещё на пару шагов с изданием нового перевода. Желающим подоспеть к разгару тренда с чувством превосходства над журналистами, которых хватит только на что-нибудь шаблонное про мадленки, пробковую комнату и роковую любовь к шофёру, советую начинать читать прямо сейчас. Правда, если вы будете упорны и хоть немного честны в своём чтении, где-то к концу третьей книги вы разучитесь смотреть на снобизм без смеха, а к седьмой забудете, что вас волновали тренды.

Устойчивая мысль, что это чуть ли не самая трудная книга на свете, кажется мне немножко недоразумением. За сто лет написали много чего более авангардного, запутанного и жестокого, в том числе и по-русски. Это первой публике Пруста трудно было расстаться с мыслью, что настоящий французский роман должен быть по-латински ясен и лаконичен, а на родине «Войны и мира», «Братьев Карамазовых» и премии «Большая книга» роман, который не помещается в один аккуратный томик, не должен бы никого смущать.

Пруст успел понаблюдать (почти не выдавая, кстати, злорадства) как превращается из дилетанта в актуального писателя, из актуального писателя в священного монстра. Успел прочитать о себе не только рецензии, но и серьёзные научные статьи, и написать критикам и поклонникам галантные ответы. Не знаю, успели ли знаменитости прекрасной эпохи прочувствовать весь ужас положения, в которое их поставил их милый друг Марсель. Все, кто сто лет назад считался во Франции большим писателем, кто был уже уверен в гарантированном месте в учебниках литературы, с начала двадцатых будут вынуждены говорить в интервью и мемуарах о Прусте и смотреть, как его странный роман хоронит собрания их умных, недавно популярных и куда более удобоваримых сочинений.

А те, кто помладше, не сговариваясь, будут оставлять в дневниках, письмах, статьях слова невыносимой досады. «У него уже всё есть, он написал всё сразу и ничего нам не оставил, как после этого писать романы», — доносится в двадцатые и тридцатые годы с самых неожиданных сторон. Неудивительно, подумаете вы, что он заворожил Цветаеву или Вирджинию Вулф, но вот и брутальный Генри Миллер в 32-м году яростно, с карандашом, читает «Беглянку» и в письмах к Анаис Нин жалуется, что Пруст всё сказал за него, украл его опыт, мысли и чувства… Ну какой ещё миллеровский опыт у человека, для которого подвигом было выйти лишний раз на улицу?

Постепенно после его смерти выяснилось, что все — герцогини, редакторы журналов, знакомые родственников — хранили годами прустовские письма, вплоть до записочек, где он сообщает, как заходил сказать, что не сможет зайти. Хранили, не думая о его писательском будущем, а просто потому, что уж очень красиво он умел каждому адресату дать почувствовать себя важной персоной, ради которой нельзя пожалеть времени и слов.

Одновременно этих же своих знакомых он беззастенчиво использовал для нужд романа, разбирал на кусочки, склеивал заново в самом причудливом порядке в своих персонажей, и тех уже внимательно рассматривал с какой-то смесью абсолютной мизантропии и абсолютной же снисходительности. Самые догадливые потом начнут запоздало обижаться, когда поймут, что были для своего восторженного протеже только кубиками конструктора; но магия продолжит работать уже для нас. Там, где любимый им Лев Толстой бесхитростно поспешит сообщить открывшуюся ему истину — и разозлит читателя, которому обидно, что его учат жить, — Пруст заставит читателя поверить, что тот сам всегда это знал, что это автор украл его мысли и высказал его сокровенные чувства.

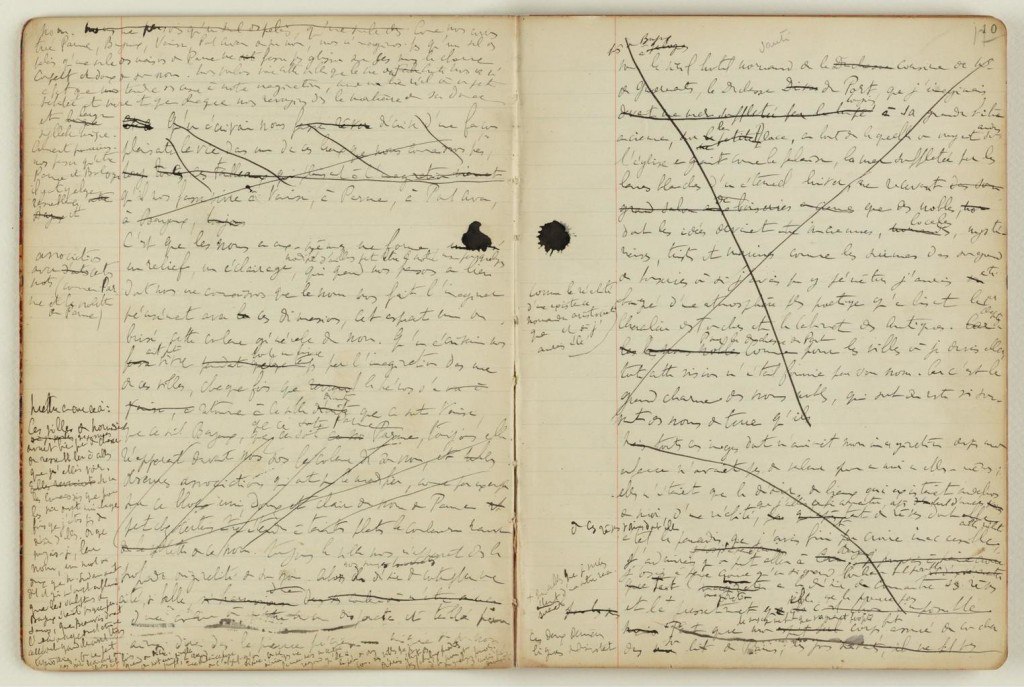

Он исписал поначалу кучу тетрадок набросками романа, где мы смотрели бы со стороны на нормального главного героя, с именем и фамилией. Но ничего не выходило, пока автор не рассказал всё от имени, как он сам будет объяснять, «господина, который говорит “я” и который не всегда я». Всё, что положено романным рассказчикам сказать о себе, у Пруста герой сообщает с неопределённостью, достойной Шредингера: его то ли зовут, то ли не зовут Марселем, он то ли становится в конце писателем, то ли нет. Зато этот самый «я», как хорошая гадалка, так ловко ловит всё, что адресату может быть действительно важно, что умудряется украсть мысли Генри Миллера за десять лет до того, как он их подумал.

Вы читали его в «Докторе Живаго», в «Лолите», в каждом втором английском романе, в каждом первом французском. Уже больше полувека как не найти философа, который удержался бы от комментариев к Прусту. Кинематограф, в котором сам он даже не успел признать искусство, весь век протанцевал вокруг «Поисков». Вы видели прустовские следы у Висконти и Трюффо, Годар видел их у Хичкока, а совсем недавно оказалось, что уже не получается снять, например, фильм по Керуаку и не вставить кадры, где Кристен Стюарт пытается читать «Свана». В прошлом году одна итальянка написала книгу о его пальто (честно, так и называется — «Пальто Пруста»), и это, наверное, и есть последняя фаза признания в эпоху развитого фетишизма.

Суждено ли нынешним литературным звёздам увидеть, как их имена с обложек бестселлеров и журналов перекочуют в комментарии к биографии какого-нибудь незаметного хлипкого хипстера, мы узнаем нескоро. Но я бы на месте актуальных писателей и критиков иногда вспоминала, как сто лет назад один французский роман показал, что репутации ничего не стоят, а побеждает в итоге только тот, кто может сказать за всех, не переставая говорить «я».

Алина

29.11.2013

Очень хорошо сказано. Возможно, благодаря этим словам,я все же отважусь прочитать всё! Спасибо!