Текст: Елена Макеенко

Фото: www.alexievich.info, www.nobelprize.org

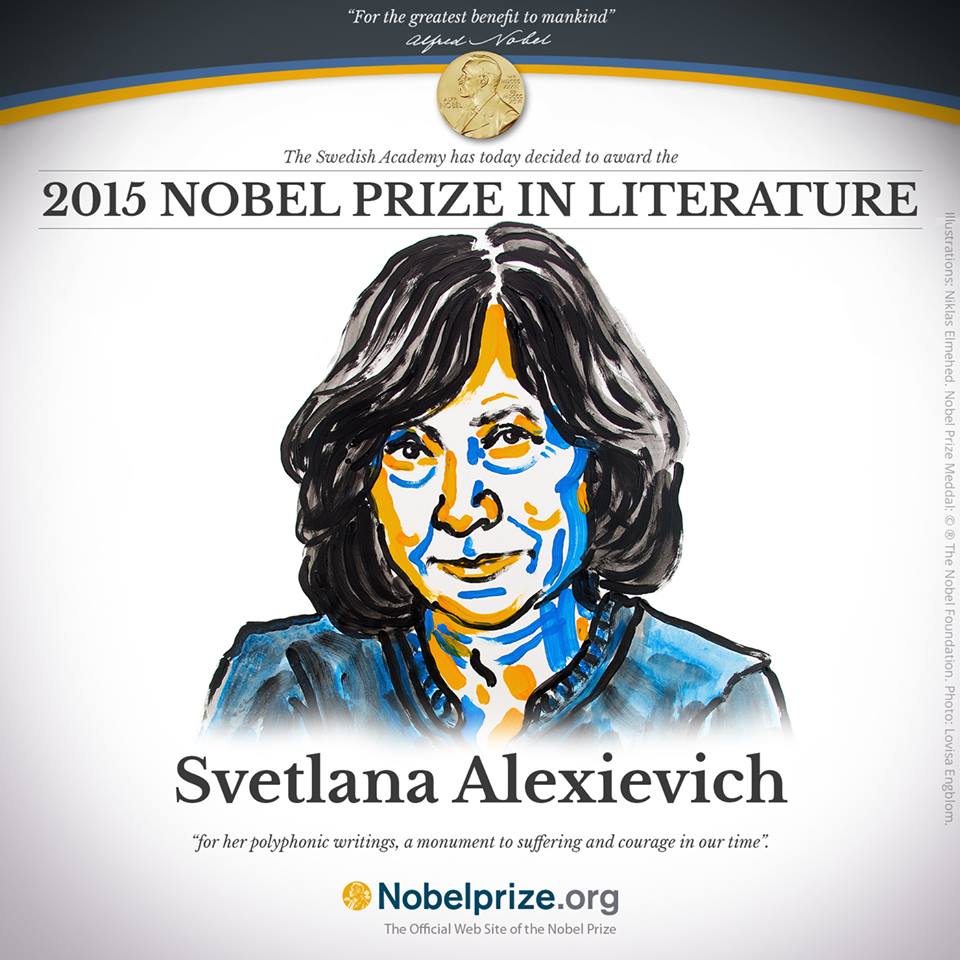

Первую Нобелевскую премию по литературе на постсоветском пространстве вручили 8 октября 2015 года Светлане Алексиевич, белорусской журналистке, автору документальных книг в жанре вербатим на русском языке. В России решение шведских академиков вызвало настоящую бурю. Сторонники и противники творчества Алексиевич столкнулись на всех возможных медийных площадках, причём событие это оказалось важным и достойным драки не только в профессиональных кругах, но и среди «обычных читателей», и, разумеется, среди тех, кто не читал, но осуждает.

Было бы преувеличением сказать, что такого скандала вокруг медали с профилем Нобеля до сих пор не случалось. В каждой отдельной стране подобная награда появляется нечасто, среди русскоязычных писателей Алексиевич — всего шестой лауреат за сто лет. Хотя сегодня странно спорить о том, заслуживали ли своих премий Бунин, Шолохов, Пастернак, Солженицын и Бродский, их победа на самом почётном из мировых соревнований тоже, мягко говоря, не была очевидной. А были ли в их награждении политические мотивы? О, об этом лучше даже не начинать. К счастью, Шведская академия оценивает события в планетарном масштабе и на внушительных временных отрезках, поэтому доверять её мнению куда приятнее и полезнее, чем политизированным кликушам в социальных сетях.

Ещё одно свойство «нобелевских» писателей в том, что до награждения мало кто из них был известен широкой публике. Каждый год наши читатели недоумевают, кто все эти люди. Недавние лауреаты — Мо Янь, Элис Манро, Патрик Модиано — были знакомы только узкому кругу ценителей (Яня, например, вообще не издавали по-русски до того, как он получил нобелевский статус). В привлечении внимания к феноменам национальных литератур, достойных стать мировыми, — пожалуй, основная миссия премии. Удивительнее то, что в этом году лауреатом стал автор, которого крайне плохо знают у себя на родине.

В русскоязычном мире Светлана Алексиевич занимает противоречивое положение. Здесь её одновременно обвиняют в русофобии и дают приз зрительских симпатий на национальной премии «Большая книга», порицают за эксплуатацию посттравматического шока и излишнюю высокопарность, но признают едва ли не единственным постсоветским автором, чьи тексты выходят за рамки русского литературного междусобойчика. Сегодня это — факт, с которым невозможно спорить, но, вообще говоря, Нобелевская премия сделала окончательно очевидным то, что уже много лет бросалось в глаза. Книги Алексиевич переведены на 39 языков, её заслуги перед литературой отмечали наградами во Франции, Австрии, США, Польше, а после получения Премии мира немецких книготорговцев в 2013 году стало ясно, что Шведской академии раздумывать осталось недолго.

Находятся, конечно, и те, кто до сих пор не считает книги Алексиевич литературой. Ирония в том, что это она одной из первых, ещё в СССР, занялась документальной прозой, вербатимом, сторителлингом и всем тем, что в России до сих пор не вполне существует, а в западном мире имеет всё большее влияние и популярность. В отличие от русских читателей, Нобелевский комитет вообще не ставит вопрос, нужно ли отделять нон-фикшн от художественной литературы. Нобелевкой награждают литературу в том высоком смысле, в котором нравственная позиция автора не менее важна, чем его владение языком (тем более что язык оригинала — едва ли не самая большая условность, когда речь идёт о литературе всего мира). В формулировках, с которыми премия вручалась в предыдущие сто лет, легко увидеть, что художественный стиль и талант повествователя постоянно конкурируют с такими «литературными добродетелями», как чистота духа, зрелость идей, любовь к истине и гуманистические идеалы. И хотя к стилю Алексиевич можно предъявлять претензии, не стилем единым жива литература — нравится нам это или нет.

Считается, что литературный приём, которому Алексиевич не изменяет на протяжении всей жизни, изобрели авторы книги «Я — из огненной деревни», вышедшей в 1975 году, — Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник. Адамович не только разработал концепцию, подхваченную другими белорусскими писателями (книга составляется из прямой речи, рассказов реальных людей, записанных на диктофон или в блокнот), но ещё придумал для неё целый список замечательных терминов: «соборный роман», «роман-оратория», «эпически-хоровая проза». Именно в этом жанре Алексиевич создала книги «У войны не женское лицо», где воевавшие женщины рассказывают, какой они видели Великую Отечественную; «Последние свидетели», составленную из монологов тех, кому в войну было 7–12 лет; «Цинковые мальчики», в которой солдатские матери и ветераны раскрывают секреты войны в Афганистане; «Чернобыльская молитва» — о жизни после катастрофы на АЭС, и «Время секонд-хэнд» — о конце советской империи. Пять книг, написанные за 30 лет, составляют части единого проекта: «Красный человек. Голоса Утопии». За него Шведская академия наградила Алексиевич с формулировкой «за полифоническое творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».

Работа над каждой книгой длилась в среднем около пяти лет. Сама Алексиевич рассказывала, что для одной книги берёт 500–700 интервью, хотя в итоге текст состоит всего из нескольких десятков историй. Где-то здесь — между большими и малыми числами — происходит литературный труд писательницы. Причём не только на уровне отбора материала и выстраивания композиции. Не как в документальной прозе, а именно как в вербатиме — жанре, прежде всего, драматическом — Алексиевич разыгрывает и озвучивает записанное, зачастую придавая чужой речи собственную интонацию, смело монтируя фрагменты, вступая с собеседником в открытый диалог, рассказывая, как он происходил, и комментируя отдельные разговоры.

Творческий метод Алексиевич — корень всех претензий, предъявляемых ей критиками и читателями. История каждого героя волнует её куда больше, чем способ передачи, а соучастие и сопереживание делают голос автора не просто различимым, но настойчиво звучащим в хоре. Её стиль — небезупречный, играющий нотами старого советского журналиста (что, вероятнее всего, испаряется при переводе), — не только слабость, но и сила, вызвавшая доверие у тысяч собеседников, возможно, впервые в жизни настолько кому-то открывшихся. Автор не обесценивает доверие героев снисходительностью тона и отточенностью слога, оставаясь одним из них — в данном случае вообще-то не важно, намеренно или нет.

Самые разные люди рассказывают в книгах Алексиевич о том, как встречали и переживали войны, репрессии, катастрофы. Они — участники советской истории, чьи голоса долгие годы поглощало коллективное народное сознание, заглушал официальный дискурс государства. Они даже не свидетели, а живые свидетельства того, как исторические катаклизмы способны сломать и изуродовать почти любого. Через интервью со своими героями Алексиевич даёт читателю заглянуть в чужую душу и увидеть там не просто неприглядное, а по-настоящему страшное: как легко война, тюрьма, власть, «великая идея» снимают с человека шкурку культуры и цивилизации, пробуждая в нём звериную жажду выживания или, напротив, тягу к самоуничтожению. Этот хор ментальных калек выглядит чудовищным, но сострадательное внимание, с которым автор выслушивает каждого из них, заставляет читателя попытаться если не понять, то пожалеть, как бы тяжело это ни было.

Литературное исследование советской души в пяти томах подошло к концу, казалось бы, вместе с советской историей: если первой книгой цикла была знаменитая «У войны не женское лицо», изданная только в начале перестройки, то финальная — «Время секонд-хэнд» — уже посвящена самой перестройке, распаду Союза, девяностым. Но Алексиевич ставит точку дальше: буквально за пару лет до того, как книга выйдет, — после первых митингов 2011 года. Объяснение такому временному парадоксу приходит само собой: постсоветская Россия, может, и отличалась в какой-то момент от СССР кардинально, но искусственно выведенный homo soveticus оказался видом настолько живучим, что до сих пор готов ложиться под колёса истории, лишь бы не дать им уехать слишком далеко. Отсюда и название. Как убедительно кричала мама Рудика из фильма «Москва слезам не верит»: «Времена всегда одинаковые!». И если сегодня критики сетуют на то, что на мировой арене по-прежнему выступает не новая русская словесность, а советская по сути своей литература, то как раз этой ситуации Алексиевич и ставит диагноз с присущей ей прямотой: наше советское прошлое по-прежнему слишком настоящее, как бы нам ни хотелось с ним расстаться.

Вот почему так важно пройти сквозь круги ада, тщательно восстановленные Алексиевич, с широко открытыми глазами. Вот зачем эта исповедь коллективного советского человека. Воющее от боли и унижения многоголосье — монстр, которого невозможно держать взаперти, стыдливо переживая вынужденное родство. Сначала давайте уже признаем, проговорим, отпустим, чёрт возьми, окончательно эту детскую травму целой страны — тем более что наш урок антигуманизма до сих пор служит наукой другим землянам. А потом встанем с кушетки и займёмся литературой без оглядки на историю. Вдруг теперь получится?