Текст: Елена Макеенко

Фото: Виктор Дмитриев

Разговоры о современной постановке классиков набили оскомину ещё в прошлом веке, застряв между двумя закостеневшими позициями. Одни, с дерзостью готовящихся к ЕГЭ старшеклассников, не устают сообщать миру, что, например, Шиллер (Чехов/Толстой/Шекспир/другое) «устарели, как лапоть». Другие, морщась от «искажения классики», недоумевают, почему нельзя нормально, по старинке — в беретах с перьями, шпагами и ядом в каждом кубке. О спектакле Тимофея Кулябина KILL по мотивам пьесы Фридриха Шиллера «Коварство и любовь» высказываются преимущественно в этих же двух ключах, что имеет столько же отношения к театральной интерпретации, сколько шестибалльная система оценки фигурного катания.

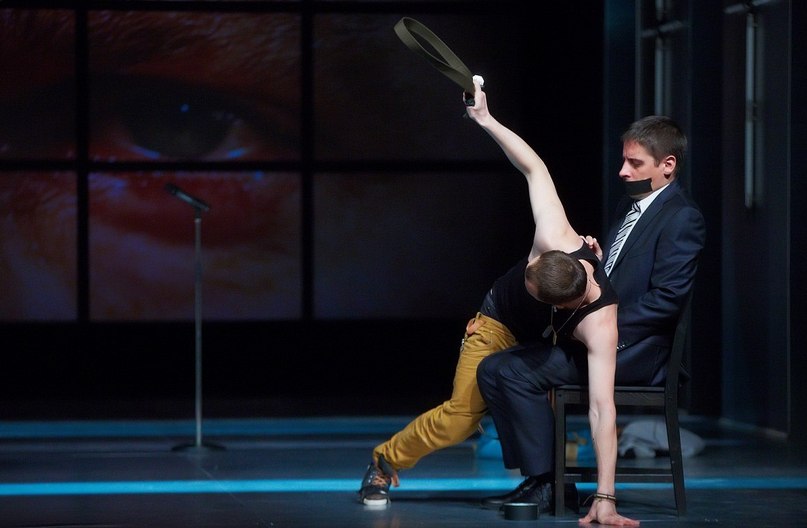

Говорить о громадной пропасти между текстом и спектаклем не слишком интересно, как и самому Кулябину, по его собственному замечанию, неинтересно было ставить пьесу как она есть. Переписав оригинальный текст и набив его цитатами и зачем-то балетами, режиссёр сам попытался предотвратить сравнение деталей. Читало ли большинство зрителей Шиллера? Да нет, не читало — его уже и в школе не проходят, и в качестве чтения перед сном явно выбирают что-нибудь поинтереснее. Именно на это нечтение, на наивное восприятие классической фабулы постановка и рассчитана. Режиссёр, которому, несмотря на большие амбиции, ещё много лет придётся ходить в «молодых» и «начинающих», повёл себя как эдакий сибирский Ксавье Долан. KILL — это больше «Я убил свою маму», чем что-нибудь другое. И поэтому смотреть его приходится с большим усилием над имеющимся зрительским и читательским опытом.

Кулябинское пространство — стерильное, высокотехнологичное, холодное, как и в других его спектаклях напоминающее больше зал музея современного искусства, чем театральную сцену, наполнено микрофонами, неоном и экранами. На заднике сцены два с половиной часа моргает мультимедийный Христос. Персонажи, существующие одновременно в мире «Отцов и детей» и «Ромео и Джульетты» (это, кажется, пока ещё все читали), бродят и носятся на фоне киноиконы по заранее определённым траекториям, от которых европейские шахматисты от театра и те уже, кажется, устали, всякую значимую реплику сообщают в микрофон, а минуты общения с богом переживают не иначе как с песней.

Там, где классический театр работает акцентами, паузами, интонациями — этот театр берёт микрофон, расписываясь в беспомощности. Как уже изрядно выросшие дети цифровой эпохи ставят «смайл», неспособные передать эмоцию словами. Там, где место для молитвы — звучит Personal Jesus и Knocking at Heaven`s Door. Потому что как переживать эмоции, мы уже не знаем, нам нужны инструменты, подсказки, костыли, остервенелый Мэрилин Мэнсон или вечно плачущий Энтони Догерти. И наш Jesus не то что бы даже personal, он просто вообще непонятный: заставь его плакать кровавыми слезами на экране — станет разве что как-то не по себе. Кулябин говорит, что рассчитывал на зрителя, который не верит в «фальшивые страдания», потому что видел 11-е сентября. Но когда даже гибель сотен людей запоминается всё больше по роликам в интернете, которые современники не смогли не заснять на телефон, можно ли говорить вообще хоть о каком-то сострадании?

Отказываясь понимать, «что хотел сказать автор», и чувствовать больше, чем вибрацию беззвучного телефона в кармане, — испытываешь мучительный, бессловесный дискомфорт. Оттого, что в этой пустоте на сцене, в окружении нелепых неоновых крестов прорастает ужасом неотвратимый Шиллер; оттого, что Дарья Емельянова в роли Луизы корчится перед микрофоном, совершая подвиг и преступление одним только проговариванием чужих слов; оттого, что совершенный подросток на вид Фердинанд (Анатолий Григорьев) сейчас убьёт, и неважно как — по тексту или не по тексту — но убьёт потому, что его ломает коварная патриархальная система; по сути, та же самая, которая говорит, что классику надо читать иначе.

Поколение отцов, которых у Кулябина играют ещё не остывшие краснофакельские герои-любовники — Павел Поляков (президент фон Вальтер) и Андрей Черных (учитель музыки Миллер) — пугает уже тем, что актёры в этих своих ролях настойчиво прорываются в патриархи и народные артисты, и тем, что их выталкивает это «сегодня», не даёт никому возможности ни задержаться, ни дочувствовать, ни выразить изо всех сил. И даже Иисус на стене напоминает о том, что и его — сына и бунтаря — давно уже записали в отцы, которыми попрекают зарвавшееся, чересчур свободное, забывшее корни и нравственные основы, желающее любить по-своему племя. Когда всё кончено, вспоминаются стихи певицы Умки, тоже, кстати, законсервировавшейся в бунтарской юности: «Мы будем забыты эпохой — и по..й». Нам бы вот это звериное, чего отцы не понимают и из-за чего убивать хочется — хоть песней выразить.