«Открытая кафедра», чьи лекции в конце прошлого года стали главным интеллектуальным развлечением в Новосибирске, продолжает свою работу. С конца января филологи не только продолжат устраивать коллективное чтение текстов, показывать кино и читать отдельные лекции, но и запустят три полноценных учебных курса: о раннем кино, западноевропейской литературной классике и творчестве Александра Блока. Мы попросили авторов курсов рассказать, почему они выбрали такие темы и что интересного ждёт их слушателей.

Сергей Огудов

курс «История раннего кино: от аттракциона до психоанализа»,

старт — 21 января

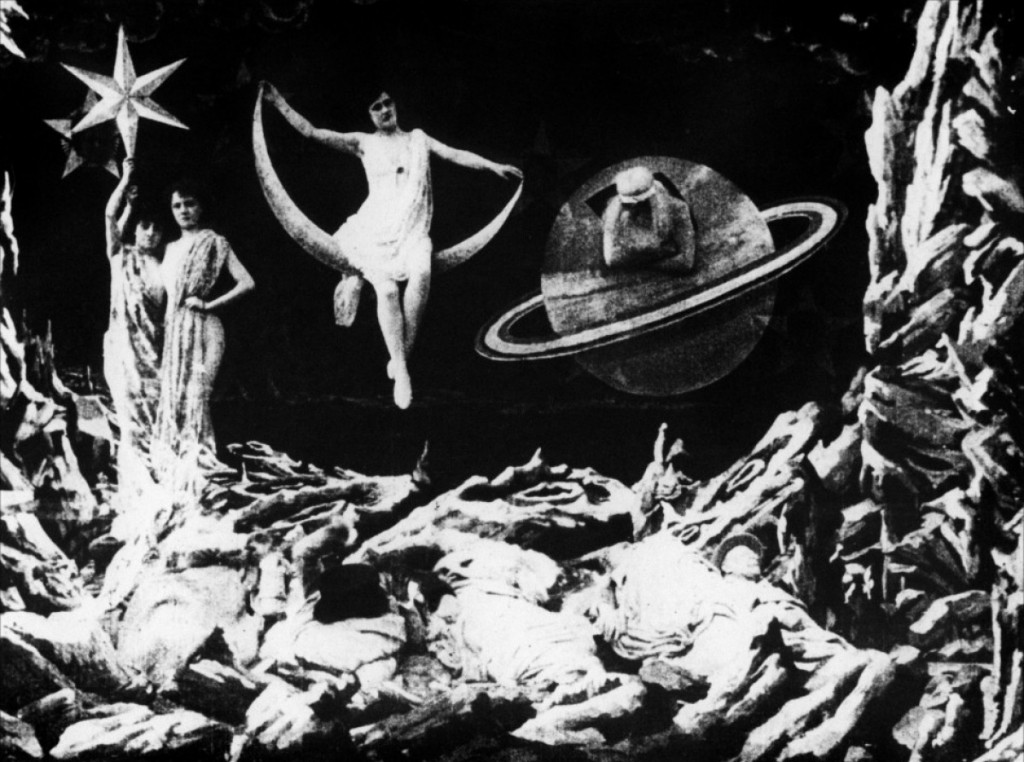

В те времена, когда «Открытая кафедра» ещё работала в стенах педагогического университета, вместе с преподавателями и студентами я организовал киноклуб, посвящённый немому кино. Выбор фильмов был связан не только с моим эстетическим вкусом, определившим тему научных занятий (я изучал взаимодействие кино и литературы), но и с выходом за пределы привычных стереотипов в обсуждении фильма. Позже стало понятно, что далёкие друг от друга темы наших разговоров стремились отразить реальную сложность любой истории. Я думаю, что интереснее работать с теми фильмами, которые уже в прошлом: эксцентрические и гротескные, они, подобно археологическим ископаемым, образуют целый пласт смыслов, доступных лишь взгляду археолога. Нет прямого эмоционального вовлечения в тот визуальный ряд, который разворачивается перед нашими глазами. Мы смотрим со стороны, но наше знание позволяет заново присвоить образы, которые, казалось бы, навсегда остались в прошлом.

Не более известен и тот факт, что современные триллеры и фильмы ужасов — это далёкий отзвук немецкого экспрессионизма. Раннее кино демонстрирует нам свою инаковость по отношению к привычной визуальной рутине. Оно позволяет проследить не только историю форм, но и самой нашей способности видеть и воспринимать фильм. Я думаю, что современному зрителю не хватает подобной рефлексии над изображением, поэтому наш курс учит не только видеть, но и смотреть кино.

Наталья Муратова

курс «История раннего кино: от аттракциона до психоанализа»,

старт — 21 января

— Я ничего не придумывала. Кажется, всё происходило и происходит само собой. Потому что смотреть кино — это как вообще смотреть. Как впечатляться, думать. Как вспоминать. Как грезить наяву («кино — сон» — любимая аналогия Луи Бунюэля). Кино, как известно, всю свою историю балансирует между искусством и балаганом, очевидно, поэтому глаз не оторвать. В визуальном образе есть совершенно завораживающая сила. Я грешным делом, конечно, думаю (верю), что всё есть производная слова, и кино есть производная моего «важнейшего из искусств», но в нём есть и что-то ДО слова… Вот кто видел, как дух божий носился над водами? Мне кажется, кино оттуда.

Вневременная востребованность «люмьеровской» версии кинематографа, совместного просмотра (в отличие от «эдиссоновской» — кино для одного) объясняется в первую очередь тем, что кино — самое побуждающее к диалогу явление. Видимо, сейчас научение киноязыку наиболее важно, поскольку, несмотря на преобладание визуальных знаков, «клиповое мышление», все технологические инновации в образовании, стремительно уходит диалоговое пространство. В прямом и настоящем смысле диалоговое, а не «общение» в соцсетях, которое скорее демонстрирует катастрофическое одиночество, чем диалог. Это помимо того, что кинематограф — маркер времени, опыт вИдения жизни и истории, это история со скоростью двадцати четырёх кадров в секунду. И история искусств сквозь призму десятой музы: после великого немого, пришёл великий говорящий, потом великий цветной, великий и ужасный, теперь (более с Вендерсом, чем с Кэмероном) великий трёхмерный и так далее.

Эльвира Николаевна Горюхина — настоящий подвижник кинообразования и киноклубного движения — совершенно потрясла меня рассказом о бесланской школе, где после трагедии 1 сентября 2004 года она вела уроки литературы: «Первое, что мне пришло в голову — немедленно привезти фильмы Норштейна и вызвать в Беслан Наума Клеймана».

Наталья Ласкина

курс «Западная литература Нового времени», старт — 23 января

— Мне всегда хотелось показать, как много значит историческая перспектива для всех, кто пытается разобраться в культуре. И, как ни странно, именно западная классика после Ренессанса — это самое слабое место в российском культурном фоне. Даже очень продвинутые читатели современной литературы или зрители кино, ТВ и театра у нас очень слабо считывают отсылки и подтексты. Просто потому что неоткуда было взять нужный багаж: ни школа, ни полки книжных магазинов не отражают адекватно и понятно то, как западный канон работает в актуальной культуре. Хрестоматийная для европейцев азбука стилей и эпох в российском восприятии искажена многими уже устаревшими факторами. Если для визуальных искусств разрыв более или менее сокращается, то для словесности он с советских времен, кажется, даже вырос.

Это очень интенсивный и жёстко организованный курс, но самостоятельно обработать и систематизировать такое количество информации намного сложнее. За дайджестом, который я предложу, — многолетний опыт преподавания истории литературы и занятий сравнительным литературоведением. Меня этот опыт научил в итоге быстро и свободно ориентироваться в сложных информационных потоках на трёх языках. Поэтому мне есть чем поделиться и в плане практических навыков, особенно с теми, кто так или иначе работает с текстами.

Светлана Корниенко

курс «Александр Блок и русский модернизм», старт — 1 февраля

Александр Блок — классик русского модернизма, и, как любой классик, он подвержен целому ряду «болезней»: от стереотипного и клишированного прочтения до принципиального не-чтения. Зачем читать, если и так консенсус вполне сложился? Поэт «Прекрасной Дамы», «Незнакомки», ну и, конечно, Христа с одной буквой «и» в имени, что бы это ни значило. Но в то же время перед нами первый поэт в поэтическом пантеоне Серебряного века, признанный классиком ещё при жизни, превращённой в поэму. Именно в его поэтической персоне не только найдут отражение все самые важные константы культуры модерна, но и сам поэт станет для современников образцом поэтического подвига, а в трёх томах лирики будет пройден путь, который повторить попробуют немногие — через Ад искусства к «младенцу, который живёт ещё в сожжённой душе».

Именно поэтому я считаю, что мой курс может быть полезен как широкому кругу ценителей литературы модернизма, так и тем, кто только начинает свой читательский путь (то есть старшеклассникам), и тем, кто учит (то есть учителям литературы).

Пройдя вместе с Блоком его поэтическим путём (от горних высот Прекрасной Дамы, через театральный морок «Балаганчика» с «истекающим клюквенным соком» паяцем, к мистериальной паре Катьки и Христа), мы соберём тезаурус модернистской и декадентской эстетики. А вот какие черты блоковской эстетики уже современники воспринимали как личное поэтическое владение, выяснится на последнем занятии, посвящённом разным стратегиям выстраивания диалога с Блоком (А. Ахматова, М. Цветаева, Г. Иванов).