Текст: Настя Захарова

Фото: Лена Франц

Фото парков предоставлены группой «Oбщественные пространства и парки Новосибирска»

В Новосибирске активно работает группа экспертов, изучающая общественные пространства и парки города с целью создать концепцию их развития. Мы поговорили с руководителем группы, консультантом управления культуры мэрии Новосибирска Марией Смирновой о том, какое будущее ждёт городские лесопарковые зоны и места отдыха.

— Как в городе обстоит ситуация с парками? Где дела идут нормально, где совсем упадок, какие проблемы у парков сейчас на первом плане?

— Пока ещё не готовы результаты исследования, делать выводы рано. Но по предварительным наблюдениям, основная проблема парков состоит в общей системе управления и финансирования. Основная статья расходов — это поддержка и развитие парковой инфраструктуры и зелёных насаждений: содержание дорожно-тропиночной сети, обновление и ремонт парковой мебели (лавок, урн, беседок), содержание газонов, посадка цветочных клумб, санитарная вырубка деревьев, очистка от сухостоя. Это самое дорогостоящее. В жизни же этому пункту из-за дефицита бюджета уделяется мало внимания, поэтому паркам приходится выживать. В итоге мы видим разномастные киоски с едой и напитками, с шашлыками, нагромождение аттракционов и так далее. Так как юридически парк — это, в первую очередь, учреждение культуры, то он должен удовлетворять население в предоставлении досуговых услуг и проведении мероприятий. В итоге в парках «зелёная», экологическая функция ушла на второй план, уступив досуговым форматам. Вот такой дисбаланс мы и увидели, проведя рейд по паркам. Мы считаем, что полученные в результате исследования данные позволят нам выработать другие механизмы управления парками, тематизировать их по функционалу и предназначению, определить идентичность каждой парковой территории.

— Почему именно сейчас у городских властей появился интерес к преобразованиям городских парков? Если он был до этого — были ли какие-то значимые подвижки?

— Ещё до выборов мэра, которые прошли в апреле 2014 года, депутаты Городского совета во главе с Владимиром Знатковым создали рабочую группу: они оценивали парки и скверы и должны были подготовить целевую программу. Но сделать этого не успели — начались выборы, всем было не до общественных пространств и их реформы, программу замяли, но утвердили ежегодные субсидии паркам, на инфраструктуру и благоустройство. Ежегодно на разные парки выделяются достаточно крупные суммы. Обычно на эти средства ремонтируются дорожно-тропиночная сеть, освещение, ограждение, парковая мебель и подобные вещи.

Естественно, как только в город пришла новая руководящая команда, вопрос про парки и вообще зелёные зоны опять поднялся. Сейчас это одна из первоочередных задач, мэр Анатолий Локоть курирует её лично. Сейчас мы все очень ждём результатов исследования и новой концепции развития зелёных зон.

— Расскажи, как работает экспертная группа по паркам? Какие данные вы собираете и что будете с ними делать дальше?

— С февраля 2015 года начались исследования парков, общественных пространств и скверов Новосибирска. Среди тех, кто помогает нам оценивать их состояние, — Музей города Новосибирска и кафедра ботаники и экологии Новосибирского государственного педагогического университета. Мы исследуем 29 объектов, которые были выбраны открытым голосованием экспертов.

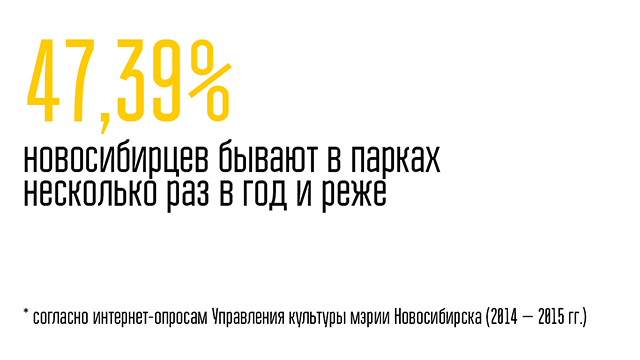

В рамках своей работы мы оцениваем экологическое состояние парков, эстетическую привлекательность и соответствие функциональному назначению зелёных насаждений, составляем рекомендации по реконструкции зелёных зон. Также мы изучаем историческое наследие парков и скверов, изучаем модели финансирования парков. Кроме того, мы собираем статистические данные: маршруты посетителей, их количество, транспортную доступность парков. Проводим социологические опросы — по телефону и в интернете, планируем и полевые социологические опросы на территориях парков и скверов. Мы хотим узнать мнение горожан: что им больше всего нравится, как посетители проводят время, с кем, чего не хватает, что больше всего раздражает?

С февраля по конец июня этого года проводилась экспертная оценка муниципальных парков, скверов, бульваров и некоторых городских лесов. Группа из архитекторов, экологов, ландшафтных дизайнеров, общественников и маркетологов 18 раз выезжала на места, знакомилась с территорией, задавала вопросу директору парка или, в случае со сквером или лесом, представителю Горзеленхоза. Потом каждый эксперт заполнял анкету, оценивая парк по всем параметрам — от озеленения до программы мероприятий — по пятибалльной шкале, в том числе баллы ставились существующему состоянию парка и его потенциалу.

Результаты исследований будут использованы при создании общей концепции развития парков и скверов города, которая должна быть готова к осени 2015 года. Выработанная концепция станет основой для создания межведомственной целевой программы «Развитие парков и скверов города Новосибирска», она выйдет на согласование в 2016 году.

— Кто входит в вашу экспертную группу?

— Например, архитектор Алексей Карнаухов, краевед Константин Голодяев, ландшафтный дизайнер Юлия Андросова, дендролог Светлана Гижицкая, ребята из Городского центра проектного творчества, активист «Пешеходного движения» Дмитрий Лебедев. В какие-то выезды примыкали и простые горожане, неравнодушные к паркам, представители общественных организаций. По большому счёту к исследованию мог присоединиться любой человек, так как информация была открыта в группе по общественным пространствам Новосибирска, которую легко найти в «Фейсбуке».

— С какими парками вы собираетесь работать в первую очередь?

— Мы исследуем все муниципальные парки и некоторые центральные скверы, но две территории выделены особо: это Набережная реки Обь и ПКиО «Центральный». По ним будут разработаны отдельные проекты в концепции развития. Это самые известные парковые зоны в городе и самые проблемные. Для одних людей они самые любимые и лучшие, для других — самые ненавистные, ходить туда не желают.

По Центральному парку мы переходим в стадию проектирования, по Набережной ещё продолжаются исследования, в конце июля будет круглый стол с инвесторами. А потенциал этих территорий огромен — они должны стать «лицом» города, дополнительным достопримечательным местом, чтобы не стыдно было туда приглашать гостей из других городов и стран.

Читать также:

Свят Мурунов: «Кризис заставляет людей жаться друг к другу»

Свят Мурунов: «Кризис заставляет людей жаться друг к другу»

Кто должен наладить диалог внутри города, чего на самом деле хотят горожане и в чём сила городских сообществ — об этом «Сибурбия» поговорила с урбанистом и социальным инженером Святом Муруновым во время его лекций в Томске.

Театр одного зрителя

Театр одного зрителя

Дмитрий Петров на волне нового общественного пессимизма (и оптимизма) хоронит территориальный маркетинг и объясняет, почему регионам не видать развития, пока власть — вертикальна.

Тактический урбанизм: как менять город быстро

Тактический урбанизм: как менять город быстро

Вместо того, чтобы придумывать неподъёмные проекты, которые умрут на стадии поиска инвестора, тактические урбанисты предлагают начинать с малого. Любой проект можно протестировать в собственном дворе, оценить его перспективы и подводные камни, а уже потом спасать весь город.

«Сибирь и точка»: Попытайтесь осмыслить Омск

«Сибирь и точка»: Попытайтесь осмыслить Омск

Анна Груздева не стала делать традиционный для проекта «Сибирь и точка» путеводитель по Омску, а поговорила с горожанами — о том, почему молодёжь покидает город, как в нём можно реализовывать свои проекты и мечты и откуда берётся омская депрессия.

«Север — это государственная забота»

«Север — это государственная забота»

Краеведы и журналисты, норильчане Стас и Лариса Стрючковы, рассказали команде проекта «Сибирь и точка», почему раньше в Норильск попадали только по конкурсу, как власти должны поддерживать северные города, зачем сантехники должны быть немного мерзлотоведами и за что норильчане не любят фотографа Гронского.

Страна заборов: преграды в России

Страна заборов: преграды в России

Заборы и ограды — неотъемлемая часть российского пейзажа и характера. Такой вывод делает Владимир Каганский в книге «Как устроена Россия». В ней он объясняет, как связано желание постсоветского человека отделиться и укрыться от посторонних и отгораживание государства от людей. «Сибурбия» публикует отрывки из книги.

Столкновение неизбежно

Столкновение неизбежно

Дмитрий Петров рассуждает о мифологии города, вечной двойственности Новосибирска и о феномене перекрёстка как об одном из ключей для понимания столицы Сибири.

Aphanasievna Ivanova

19.07.2015

«советского периода эпохи упадка»! простой фразой можно свести на нет весь огромный материал и проделанную работу. Ни один режим не способен бы был поднять страну после её настоящего упадка конца 19 начала 20 века с последующим вывозом огромного масштаба через все границы, кроме советского. Только осознание принадлежности к ответственности за судьбу нации заставляло каждого гражданина забыть о трансе 1905-1928 и терпеливо держать величие России на уровне высокоразвитых держав. При этом удалось вывести из дикости и безграмотности,нищеты и бедности огромное число граждан, составляющих основной процент населения страны, т.е. каждый проект был нацелен на конкретного гражданина. Да, более высокородным персонам ,семьям, родам пришлось поступиться своими достижениями, уровнем жизни, ради того, чтобы каждый узнал: что такое сады, парки, воскресные гуляния. Для того, чтобы огромное пространство страны получило что-то для каждого населённого пункта пришлось прибегать к типажу. Выросли, образовались, усвоили кое-что, пора сделать шаг к оригинальности, придать садово-парковой зоне индивидуальность территории. Хорошо, что есть такие общегородские экспертные группы, но они принесут свои семена в благодатную почву, если создать в каждом районе стремление обрести собственную неповторимость, а они и были созданы в большинстве своём ещё в шестидесятые. Не надо оскорблять свою родину, клеветать на исторический период. Если в восьмидесятые пришли к власти рвачи, сменив лентяев поздних коммунистов, то это не значит, что страна тогда пришла в полный упадок! Надо верить в свой народ : предыдущие и последующие поколения в том числе. Сегодня актуально произвести этико- эколого-эргономическую экспертизу ландшафтного дизайна, но никто не желает «трогать целину». Спасибо, конечно Марии и Александру за попытку быть при мэрии, каким то отголоском эта деятельность всё же отзовётся.